刘少奇:1898年11月24日—1969年11月12日,湖南宁乡炭子冲人。中国共产党和中华人民共和国的第一代主要领导人之一,曾任中共中央书记处书记、中央人民政府副主席、全国人大常委会委员长、中共中央副主席、中华人民共和国主席等职务。

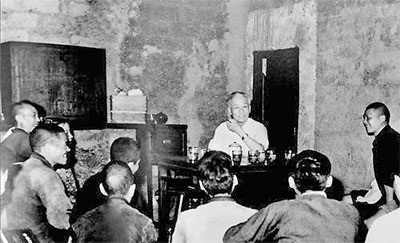

刘少奇在宁乡调研时同农民座谈

1961年4月1日,正值我国国民经济处于严重困难时期,时任中共中央副主席、国家主席的刘少奇在广州参加完中央工作会议之后,偕夫人王光美和几个工作人员从广州抵达长沙,开启了他长达44天的宁乡、长沙农村蹲点调查。刘少奇刚到湖南,就对湖南省委负责人说:“这次是来蹲点搞调查,采取过去老苏区的办法,直接到老乡家,睡门板,铺禾草,既不扰民,又可以深入群众。人要少,一切轻装简从,想住就住,想走就走,一定要以普通劳动者的身份出现。”

4月2日下午,两辆草绿色的帆布篷吉普车在宁乡的沙石公路上颠簸西行,当车行至离宁乡花明楼炭子冲16华里的王家湾时,一块挂着“宁乡县东湖塘人民公社万头猪场”的牌子跃入眼帘。刘少奇下车察看,里面仅有几头骨瘦毛衰的母猪,与“万头猪场”相去甚远。为弄清情况,他临时决定在猪场的饲料房里住下来。随行人员用雨布遮住破烂窗户以挡风雨,又找了两块门板,准备架铺,可是在素称“鱼米之乡”的家乡,竟找不到铺床的稻草。刘少奇在“万头猪场”绕了一圈儿,也没看到一根稻草。他走到屋后山坡上,突然发现一堆已经干了的人粪,没有臭味。他拾起一根柴棍,拨开那堆粪,仔细观察,不禁摇头叹息,说:“你们看,这里面全是不能消化的粗纤维,说明这人吃的是野菜、草根。农民吃饭已成了问题,问题大啊!”刘少奇在王家湾一住就是六天六夜。

5月3日傍晚,刘少奇回到了旧居炭子冲,住在少年时代睡过的房子里。在炭子冲的日子里,刘少奇请来少年时的朋友、农民通讯员黄端生,叙旧聊天;到了简家巷临时医院,慰问患水肿病的农民;踏着乡间泥泞之路,到赵家冲探望一身疾病的大姐刘绍德。在问起姐夫鲁瑞林时,姐姐“呜”地哭起来了。外甥女鲁新秀代她回答:“舅舅、舅妈,我一想起爸爸就难过,他吃糠粑粑,屎屙不出来,憋死了……”刘少奇、王光美心情沉重,沉默了片刻,问:“你们食堂死了多少人?”鲁新秀含泪回答:“这两个月死了11人。”“九弟呀!你在中央做事,要给人家饭吃!”刘少奇点点头,他听懂了老姐姐的话。

刘少奇回湘调查期间,有33天吃住在农村生产队,他采取微服私访的办法,克服困难和阻力,深入田间、山林、食堂、猪场、医院、社队企业、社员家庭察看,吃了社员用来充饥的野菜和糠粑粑,切身感受了群众遭遇的巨大困难,获得了大量反映农村真实情况的第一手材料,并找到了造成这一严重困难的原因:“三分天灾,七分人祸(‘五风’)”, 为党中央纠正“大跃进”以来的“左倾”错误,解决当时农村政策调整中与农民生产、生活密切相关的问题提供了直接依据。

【启示】

调查研究是谋事之基、成事之道。领导干部想问题、做决策、创事业一刻也离不开调查研究。调查研究贵在一个“实”字。调查研究是沉下去、摸实情、听群众讲真话,还是蜻蜓点水、走马观花,这既是衡量一个共产党人党性强弱的重要分水岭,也是关乎事业成败的关键。

刘少奇同志在湖南蹲点调研所体现的实事求是的精神和关心人民疾苦的优良作风,为我们全党树立了一个光辉的榜样。我们每个共产党员、各级领导干部都应该向老一辈无产阶级革命家学习,像刘少奇同志那样,以身作则,深入基层,以问题为导向,拜群众为师,想人民之所想,急人民之所急,才能使各方面的工作有所创造,有所前进。